Exzellenzcluster MCQST: Ein starkes Ökosystem

22.05.2025

Wie aus einer Gruppe von Münchner Quantenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ein weltweit einmaliger Forschungsverbund wurde

22.05.2025

Wie aus einer Gruppe von Münchner Quantenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ein weltweit einmaliger Forschungsverbund wurde

Man könnte die Geschichte als die einer Grassroot-Bewegung erzählen. Vor mehr als einem Jahrzehnt haben sich die Forschungsgruppen einiger Münchner Quantenphysikerinnen und -physiker zusammengefunden und zum Ziel gesetzt, geheimnisvolle Phänomene aus der Welt der kleinsten Teilchen wie Verschränkung nicht nur zu verstehen, sondern sie auch für Anwendungen nutzbar zu machen. Immanuel Bloch ist einer der Begründer dieser Bewegung.

Im Gespräch in seinem Büro am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching erzählt der LMU-Physiker und MPQ-Direktor, dass man damals „ohne Unterstützung von außen“ begonnen habe, die Welt der Quanten zusammen genauer zu erforschen. Zunächst entstand aus dem losen Verbund das Munich Quantum Center, darauf aufbauend dann der erfolgreiche Exzellenzcluster „Munich Center for Quantum Science and Technology“ (MCQST), der nun für weitere sieben Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird.

Der Ansatz, auf die Community in München zu bauen, hat sich von Anfang an ausgezahlt, denn wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich untereinander auch gut unterstützt und ihre Wurzeln kennt.Immanuel Bloch

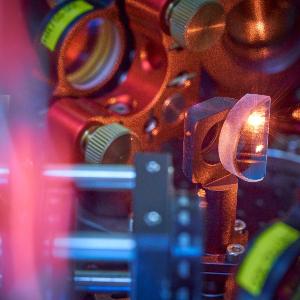

Detail eines Versuchsaufbaus aus einem Quantenlabor an der LMU | © Jan Greune / LMU

Dass diese Entscheidung im Quantenjahr 2025 fällt, hundert Jahre nach der Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925, ist für die Münchner Quantenforscherinnen und -forscher auch symbolisch eine schöne Nachricht. „Der Ansatz, auf die Community in München zu bauen, hat sich von Anfang an ausgezahlt, denn wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich untereinander auch gut unterstützt und ihre Wurzeln kennt“, sagt Bloch. „Für so ein immer größer werdendes Zentrum ist das die Basis, um erfolgreich zu sein.“ Wie zum Beleg hängt an der Wand seines Garchinger Büros ein großformatiges Porträt seines Doktorvaters, des Nobelpreisträgers Theodor Hänsch.

Der MCQST-2 Exzellenzcluster soll wie sein Vorgänger die wissenschaftlichen Grundlagen komplexer Quantensysteme erforschen und dabei auch die technologische Basis für die Quantentechnologien 2.0, wie sie Bloch gern nennt, verbreitern. Er ist künftig in sechs Forschungseinheiten gegliedert, von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung. Quanteninformationstheorie spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie Quantenkryptographie, Quantensimulation von Festkörpersystemen, die Entwicklung und Erforschung neuartiger Quantenmaterialien oder Quantensensoren oder der Bausteine eines Quantennetzwerks. „Der Cluster deckt wirklich alle Gebiete der Quantenwissenschaften in der Breite und Tiefe ab, das ist weltweit einmalig, das ist die Grundlage für echte Fortschritte, wir bauen auf ein starkes Ökosystem aller beteiligten Partner“, sagt Bloch, der neben Barbara Kraus von der Technischen Universität München (TUM) und Ignacio Cirac vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik Sprecher des Exzellenzclusters ist.

In den kommenden Jahren liegt der Fokus darauf, gezielt Bereiche zu stärken, in denen es „das größte Potential für neue Entwicklungen“ gebe, so Bloch. Eine zentrale Rolle spielten dabei die neu berufenen Forscherpersönlichkeiten selbst, die mit ihren jeweiligen Gebieten auch innovative Projekte im MCQST ermöglichen. „Die Exzellenz der Personen, die neu in den Cluster aufgenommen wurden, stand immer an oberster Stelle“, sagt Bloch. An der TUM kamen etwa mit der neuen Co-Sprecherin Barbara Kraus, einer Spezialistin für Quanteninformationstheorie, Stefan Filipp, einem Experten für supraleitende Schaltkreise, oder Peter Rabl vom Walter-Meißner-Institut, der sich mit Quantennetzwerken für eine sichere Kommunikation beschäftigt, wichtige Wissenschaftler hinzu.

Allein zwei Leibniz-Preisträger konnte MCQST in den vergangenen Jahren an die LMU locken. Peter Hommelhoff bringt aus Erlangen ein zukunftsweisendes Gebiet mit, es liegt an der Schnittstelle zwischen Laser-, Festkörper- und Quantenphysik. Sein Team untersucht und nutzt auf ganz neue Weise die Wellen- und Teilcheneigenschaften von Elektronen in ultraschnellen Prozessen an der Oberfläche und innerhalb von Nano-Objekten. Damit lassen sich einerseits quantenoptische Systeme erzeugen, die Basis für ein Quantenelektronenmikroskop sein können, die Forschenden können aber auch Elektronenwellenpakete so manipulieren und miteinander verschränken, dass sich quantenmechanische Vielteilchen-Effekte damit untersuchen lassen.

Dmitri Efetov erforscht die Eigenschaften hauchdünner 2-D-Materialien, etwa zweilagiges Graphen, das unter einem sogenannten magischen Winkel von 1,1 Grad verdreht ist. Dabei handelt es sich um eine ganz neue Klasse von Quantenmaterialien. „Seine Arbeiten passen sehr gut zu Ansätzen, wie wir sie in unserer Arbeitsgruppe verfolgen“, sagt Bloch. Die Forschung fügt sich gut in den bereits etablierten Schwerpunkt der Quantensimulation ein.

Bloch selbst ist Quantenphysiker, spezialisiert auf Quantensimulation und einer der Begründer dieses Feldes. Seine Forschung hat unter anderem zum Ziel, Festkörper-Phänomene wie Magnetismus oder Supraleitung besser zu verstehen. Hier helfen die von ihm entwickelten Modellsysteme aus ultrakalten Atomen. Diese simulieren, in Käfige aus Laserlicht eingesperrt, beispielsweise die regelmäßigen Strukturen und Eigenschaften eines Festkörpers. Das Verhalten solcher Vielteilchen-Systeme numerisch zu berechnen, ist selbst mit den Rechenleistungen aktueller Supercomputer in vielen Fällen quasi unmöglich. Die Simulation ermöglicht es, physikalische Phänomene mit neuen Methoden zu beobachten, die bislang nicht vorstellbar waren. Die Fortschritte in seinem Feld sind enorm, dies zeigen auch die vielen hochrangigen Publikationen der verschiedenen Forschungsgruppen.

Überhaupt ist ein kurzer Blick auf die nüchternen Zahlen des MCQST aufschlussreich. Aus dem aktuellen Exzellenzcluster sind rund 1500 Veröffentlichungen entstanden, viele in hochrangigen Wissenschaftsjournalen publiziert. Zudem wurden MCQST-Mitgliedern insgesamt 29 ERC Grants der EU bewilligt, es gibt zwei Leibniz Preisträger, zwei Clarivate Citation Laureates und zehn Humboldt-Preisträger. Bloch und seine Kollegen wollen sich aber nicht auf ihren Erfolgen ausruhen. „Wir wollen den positiven Spirit und das Gemeinschaftsgefühl, das wir von Anfang an hatten, beibehalten und in den neuen Exzellenzcluster weitertragen“, sagt Bloch.

Unser Master-Studiengang Quantum Science and Technology (QST) ist ein riesiger Erfolg.Immanuel Bloch

Das bedeutet eben auch hier wieder: Community building. „Wie schaffen wir es, die Begeisterung und das Wissen, das wir haben, in die nächste Generation zu bringen und weiter zu vertiefen?“, fragt Bloch. Eine richtungsweisende Antwort sind die enormen Anstrengungen, gerade talentierte, junge Forscherinnen und Forscher an die Spitzenforschung heranzuführen. „Unser Master-Studiengang Quantum Science and Technology (QST) ist ein riesiger Erfolg“, sagt Bloch. Er ist zu einem der größten Physik-Studiengänge in Deutschland geworden, aktuell liegt der erst im Jahr 2020 etablierte Studiengang landesweit auf Platz 6. „Wir versuchen, die Ausbildung beginnend mit den Bachelor-Studierenden über den Masterstudiengang, die Graduiertenausbildung, die Post-doc-Phase bis zur Professur mit innovativen Förderprogrammen zu begleiten.“

Auch international will Bloch neben dem weiteren Ausbau von Forschungskooperationen wie CalBay (zwischen Kalifornien und Bayern) auch den Zulauf an talentierten jungen Forschenden aus dem Ausland fördern, etwa mit den aktuell laufenden sogenannten Open Calls. Dabei können sich Doktoranden und Postdocs mit Projekten aus allen möglichen Bereichen bewerben. Derzeit sei man dabei, mehr als 300 Bewerbungen zu sichten und zu bewerten. „Diese kompetitiven Calls steigern die Qualität, sie bilden einen vielfältigen Pool an interessanten Leuten aus der ganzen Welt und helfen uns, die Besten zu finden“, sagt Bloch. „Wir leben von der Qualität der Bewerber.“

Gleichzeitig gehe es bei einem so lebendigen Netzwerk wie dem MCQST auch immer darum, so Bloch, aktuelle Themen anzubieten, die den Nachwuchs begeistern können und Potenzial für zukünftige Forschungsbereiche und Anwendungen haben, beispielsweise die Fehlerkorrektur für Quantencomputer oder die Entwicklung neuartiger Konzepte für sogenannte supraleitende und atomare Q-Bits, mögliche Recheneinheiten eines Quantensystems. „Wir wollen uns dabei im Cluster auf den Bereich der Grundlagenforschung beschränken“, sagt Bloch. Das Feld der Anwendungen im Bereich Quantencomputer wolle man künftig mehr dem Munich Quantum Valley überlassen, um so das Arbeit im Quantenökosystem optimal zu verteilen. „Was nicht bedeutet, dass wir als Forscherinnen und Forscher nicht auch als wissenschaftliche Berater für Start-ups zur Verfügung stehen und diese fördern, ich unterstütze hier etwa die Ausgründung planqc“, so Bloch.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum, Partner des MCQST, haben die Forschenden in den vergangenen Jahren die Ausstellung „Licht und Materie“ entwickelt, sie soll im Jahr 2028 Teil der Dauerausstellung des renommierten Technikmuseums werden.. | © Mikka Stampa / MQV

Überhaupt sei auch die Außenwirkung eines so großen Netzwerks wichtig, das, wie Bloch immer wieder betont, „auch von öffentlicher Unterstützung profitiert“, also von Steuergeldern. Öffentlichkeitsarbeit spielt im MCQST daher nicht nur wie derzeit im Quantenjahr 2025 eine große Rolle. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum, Partner des MCQST, hat man in den vergangenen Jahren die Ausstellung „Licht und Materie“ entwickelt. Sie soll im Jahr 2028 als Teil der Dauerausstellung ins renommierte Technikmuseum integriert werden. Für den jungen Nachwuchs an den Schulen ist das PhotonLab am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching entstanden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort entwickeln beispielsweise ständig neue Versuche aus dem Bereich Quanten- und Laserphysik und bieten sie Schulklassen an. „Das Angebot ist ständig ausgebucht, sagt Bloch. „Auch solche Initiativen hängen von innovativen Menschen ab, wie wir sie mit unserer Leiterin Silke Stähler-Schöpf haben.“

Keimzellen des Wissens zu schaffen, ist nicht nur im Bereich der Forschung wichtig. Und das ist vermutlich genau das, was Immanuel Bloch zu Beginn des Gesprächs mit dem Grassroot-Gedanken meinte. Eine Gemeinschaft entsteht in erster Linie nicht durch Geld, sondern durch die Begeisterung für eine überzeugende, gemeinsame Idee.